社長ブログ

Ceo Blog社長ブログ

ダイヤモンド富士

数年前にたまたま山中湖の対岸で見たことを思い出し、待ちに待った瞬間でした。

温暖化だろうか、土曜日は20℃近くまで上がったとの事でした。

以前ならば、辺り一面真っ白で、湖は結氷している時期ですが、今年は全く其の気配はありません。

今日の温度は日中マイナス2℃、朝の温度はマイナス13℃との事、夏日からいっぺんして寒い一日でした。

この瞬間はカメラでないと表現出来ないかもしれません。天候に恵まれて奇麗な富士山でした。

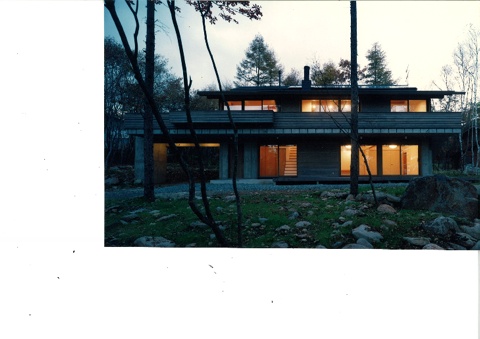

OM第一作から

OMを取り組んで初めての建物でした。

清里の森の別荘地に建つ当初はOMソーラーの家の雑誌の1ページに搭載された建物で一階がコンクリート

浴室、洗面と和室が2室になっています。

2階にキッチン、リビングと寝室、外観から横一列に配置して、水平に敷地になじんだ建物でした。

今回外部の修復と化粧直しの計画をしています。

別荘でお使いでしたが中々御会いする機会が無く、メンテナンスのご相談が出来ませんでした。

私としても出来る限り原型に戻したいと思っています。

今年の春には、化粧直しが出来ることを期待しています。ただいま相談中です。

明治の学び舎

明治の初期に山梨県知事の藤村紫朗氏が県内に藤村校舎として県内に5校を建築しました。西洋建築に

強く影響をうけ何ともアンバランス建物です。

藤村式は3階建、

特徴はコーナーストーにまねて漆喰で石に見せている事、2階のベランダ、3階の太鼓楼、かっては

ときを知らせたとの事です。木部のペンキはわざわざ海外から輸入したとの事です。

http://meiji.stm.ne.jp須玉歴史資料館

ど根性境界杭

敷地境界杭がこんな所にありましたのだ。

川の上流から流れて来たゴミが石に引っかかっているのかと思いました、よく見ると境界杭ではありませんか。

どうして、かわの真ん中に、川の上流から流れて来たのでは無いかとよく見ると、川底にしっかりと根付いた大きな石に境界が固定されています。何度か河川の反乱もあったでしょう、ど根性境界杭です。

山火事の消化活動

昨日の強い風と乾燥から山火事が発生、強い風で消化活動が出来なく焼失面積が大きく一般の消化活動ではけす事が出来ないく、自衛隊のヘリによる上空からの消化活動です。

夕方遅くまでの作業でしたが、まだ現在燃え広がっているようです。

風が強くならなければ良いのですが。

手摺シリーズ

建物の中で一番こだわっている所として、手摺があります。

一般的に売られている丸棒とセットが一番使いやすく出来ていると思います。

しかしそれでは物足りない、お金をかければ良いという物でもないと思います。

簡単でとりつけ易く不快感の無いことが一番と考えています。

建物の中で、一番触れて気持ちがいい所は手摺だろうと思っています。

今回の金物は後付けできる金物で寸法を吟味しました、木部の大きさも手になじむ寸法に決めました。

すっきりとして良い出来だです。

ozawa-standardノートから

庇

大庇を少しだけ手を入れて作ってみました。

自信作です。2枚の庇から簡単にできています。細い線がすっきりとし玄関の入り口の庇で悩んで考えた傑作です。私のスタンダードのファイルから

勝沼の家1220

工事中の夕景です。

甲府盆地を一望に見渡す事の出来る地形で工事が着々と進んでいます。

大工工事も外壁が終って内部の造作に入っています。

完成するとこの夜景を摘みに、若林さんの仲間が集まって来る事でしょう。

ベランダで石和の花火を見ながら酒盛りの光景が目に面浮かびます。

貢川の家

電柱が似合う家

片流れの2階建て、軒を無くして壁の見せ方を提案した家です。

4×10に下屋を2段にして正方形の壁、長方形の壁、台形の壁と面白い建物です。

車で入って行くと内カーブに此の家が見える事から其の部分には、出来るだけ窓を付けない壁の家、其の手前にある電柱も建物と一体にしたいと考えました。

正面はまだ完成していないので後日公開致します。

玄関の庇はアルミの大庇をちょっとだけ加工してシンプルですっきりしています。

山中の家11/10

今日から 組み立ての作業です。

何回か紹介されvolks -housの次世代の基盤をこの建物に再現しています。

構造は至ってシンプルに機能性は単純明確に、使い方によって間を作る事が出来る、この単純な仕掛けには

いろんな仕掛けが詰まっています。

ロフトは船のマスト、2階はデッキから1階全他を見渡す事が出来る。大海を浮遊する船のイメージです。